Dizem para a gente sempre tentar se colocar no lugar do outro. É um bom conselho e o que faço neste texto. Respiro fundo, fecho os olhos, conto até três e, quando dou por mim, sou um menino que se diz menina e que, por acaso, gosta de praticar esportes e competir. Talvez eu sofra de disforia de gênero. Talvez eu esteja apenas tentando provar a superioridade da tecnologia e da razão sobre a natureza humana. Talvez.

Só sei que, de uma hora para outra, e apenas para poder escrever este texto, volto ao papel de Rebeca. E peço que me respeitem. Porque, na condição de transgênero, sou essencialmente vítima de uma sociedade que ainda não se percebeu escrava de seus corpos. Sou, ainda, a vanguarda de uma tecnocracia e hedonismo levados às últimas consequências. Mas nem convém entrar nesses assuntos agora.

O fato é que gosto de competir. Sou boa de corrida. Digo, sou mais ou menos de corrida. Minto, sou péssima de corrida. Ou melhor, era. Sempre chegava em último lugar contra meus adversários homens. Não que eu não me esforçasse nos treinamentos. Obedecia ao técnico e dava 110% de mim. Meu azar é que os outros eram melhores.

Na condição de Rebeca, contudo, me foi permitido competir como pessoa com vagina, contra pessoas com vagina. E lá fui eu para a pista de atletismo. Preparar, apontar, fogo. Saio em disparada, não mais como um Charlie Brown querendo chamar a atenção da Menina Ruiva e seguindo reto na curva. E sim como uma Rebeca, na plenitude de sua transgeneridade, competindo com seres femininos. Como uma igual, ainda que inegavelmente melhor do que as pessoas com vagina.

Venço. Com folga. Sendo sincera, e sem querer humilhar ninguém, longe de mim, eu poderia dar duas voltas na pista e ainda assim chegar em primeiro. Você vai dizer que é por causa da testosterona, da composição ósseo-muscular, sei lá. Ao que responderei simplesmente: me respeite. Porque, se decidi que sou Rebeca até o fim do texto, serei Rebeca até o fim do texto. Ou até o intertítulo, o que vier primeiro.

Aí eu, que neste experimento de imaginação tenho meus 16 anos, chego em casa. Meus pais brancos, de classe média e vergonhosamente cis me esperam na porta. Eles me aceitam como trans. Alguma coisa a ver com “odiar o pecado, e não o pecador” – qualquer coisa assim que os cisfascistas ensinam. Mas, desde que anunciei minha transição, meus pais foram categóricos: nada de trapaça nos esportes.

Minha mãe tem um chinelo na mão. Assim que ela vê as medalhas chacoalhando no meu pescoço, sai em disparada. É nessa hora que provo que sou mesmo boa de corrida.

Trapaceiro e oportunista

Saio do transe retórico para dizer que, na condição ultraopressora de homem branco, hétero e cis, o que mais me impressiona no interminável debate sobre a presença dos transgêneros nos esportes femininos é a ausência de uma palavrinha: honra. Que uns confundem com orgulho e outros com vaidade, mas que, no sentido que tento empregar aqui, tem mais a ver com um conjunto de valores que me permitem viver uma vida justa e honesta.

Em outras palavras, e deixando de lado a questão sexual do fenômeno, me pergunto o que leva uma pessoa que se identifica com o sexo oposto, por doença (CID 10 – F64) ou ideologia, a celebrar uma vitória no esporte feminino. Mesmo sabendo das diferenças óbvias na anatomia. Mesmo olhando de cima as companheiras de time.

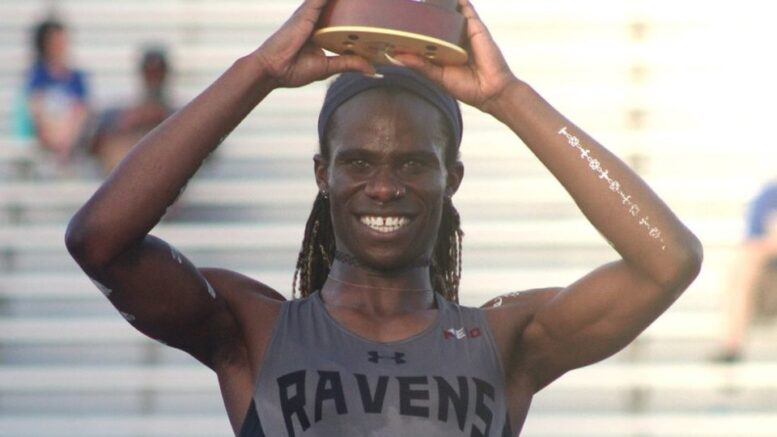

Veja o caso de Cece Telfer, corredor jamaicano-americano que abandonou as competições masculinas e 20 anos como Craig para quebrar várias recordes no circuito universitário. Será que, ao alcançar a linha de chegada vários metros à frente da segunda colocada, ele se sente de fato vitorioso? Vitorioso com “v” maiúsculo? Será que, ao subir no ponto mais alto do pódio, ele se sente verdadeiramente recompensado por seus treinamentos e pela vida regrada que se exige de um atleta? Será que ele se considera digno daquela medalha dourada no pescoço?

Será que não passa por sua cabeça cheia de hormônios que suas vitórias são apenas um teatro de vanguarda encenado num mundo caótico, confuso e perturbado? Um mundo onde a palavra “honra” e todos os conceitos que a orbitam perderam o valor, reduzindo o ser humano a um ser subjugado por antiquíssimas construções sociais? Um mundo onde, veja só, palavras simples, como “homem” e “mulher”, viraram motivo de debate, quando não de ódio.

Sei que há muito mais em jogo do que a “mera” ideia de que a natureza humana é uma construção social decorrente de séculos de opressão. Há bolsas de estudo, patrocínios e a própria sedução da fama, por exemplo. Mas onde fica a honra e o legado no mítico “longo prazo”? Ou será que essa geração não consegue entender que o tempo cobra seu preço não só sobre o corpo físico, mas também sobre as escolhas morais que fazemos ao longo da vida?

Não. Não há coragem nenhuma no que Cece Telfer está fazendo com suas adversárias com vagina. Não há bravura ou inteligência em seu corrompido senso de oportunidade. Não há superação dos próprios limites nem qualquer outro clichê esportivo do tipo. A rigor, não há nem vitória, porque tudo não passa de uma trapaça socialmente aceitável – por alguns.

Sobretudo não há honra. Aquela sensação de encher os pulmões de ar, fechar os olhos e, na condição de Paulo ou Rebeca, saber-se temporariamente digno dos louros da vitória.

Be the first to comment on "Trans nos esportes femininos: uma questão de honra"